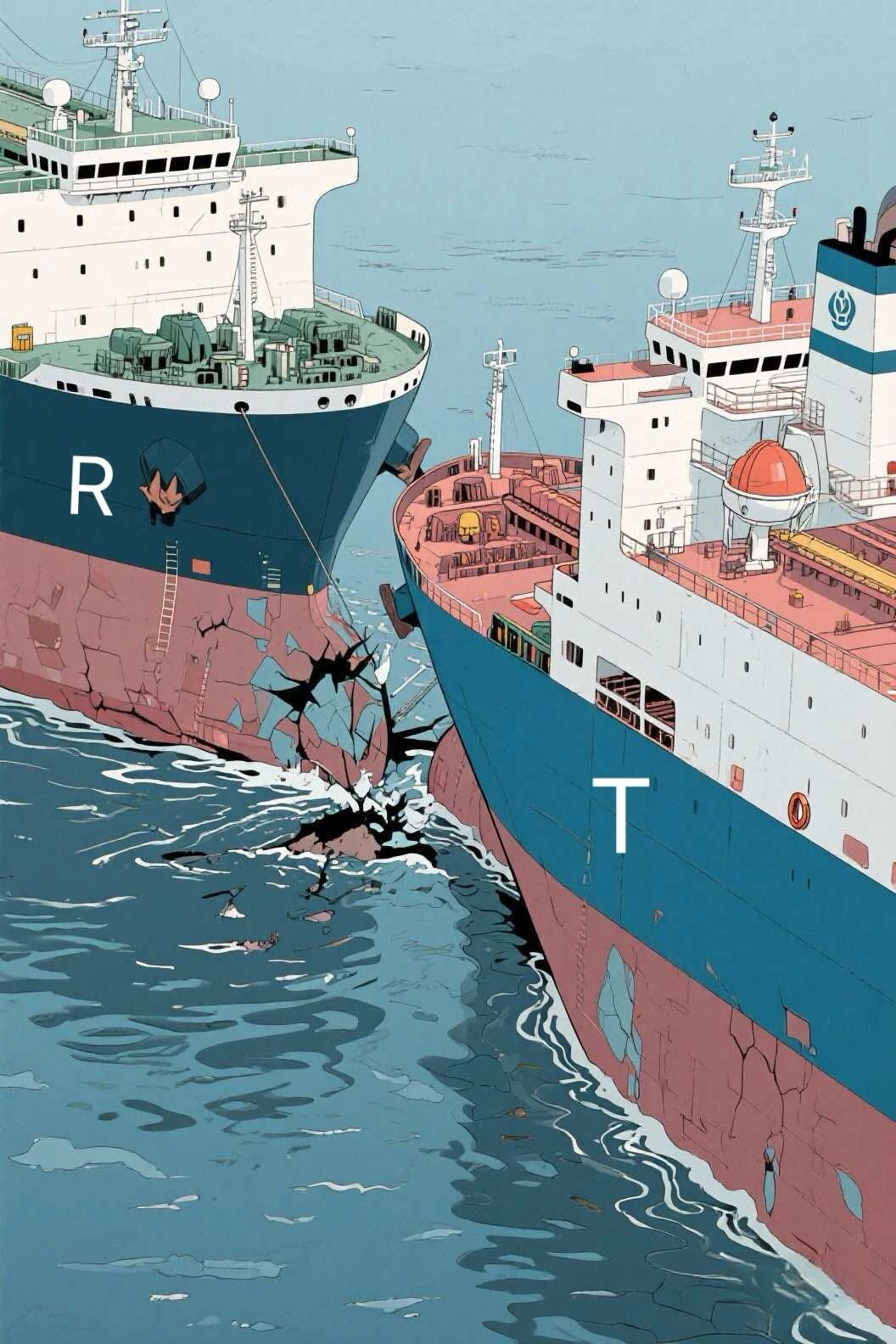

2022年11月12日16时许,

江苏长江水域常州危险品锚地发生一起外籍轮船碰撞事故。

某外籍N公司所属的R轮在锚泊时,

遭到香港籍H公司所属的T轮撞击,

导致R轮船体受损。

幸运的是,此次事故并未造成环境污染。

事故发生后,为确保T轮能够及时开航,

某保险公司上海分公司代表H公司向N公司出具了30万美元的担保函。

2023年2月9日,常州海事局出具了《水上交通事故责任认定书》,

明确T轮负本次事故的全部责任。

然而,在赔偿责任的落实上,

双方却陷入了僵局。

经过多轮沟通与协商,

双方始终未能就赔偿数额达成一致。

无奈之下,N公司于2025年3月5日向南京海事法院提起诉讼,

要求H公司赔偿因碰撞事故造成的各项损失共计一百余万美元。

案件受理后,南京海事法院迅速启动了向香港籍H公司的司法送达程序。

考虑到涉外送达的难度,

审判团队积极与出具担保函的保险公司取得联系,

促使其协助H公司准备应诉材料。

同时,审判团队还同步推进双方的调解工作。

被告:“法官,我们认可此次碰撞事故是我方全责,但是对于原告的部分损失我方不予认可,毕竟他们这条船是在国外修理的。”

被告:“法官,我们认可此次碰撞事故是我方全责,但是对于原告的部分损失我方不予认可,毕竟他们这条船是在国外修理的。”

原告:“我们也没有办法,事故发生时正好赶上疫情,我们向事故发生地的周边船厂进行了询价,都不接受外轮。”

原告:“我们也没有办法,事故发生时正好赶上疫情,我们向事故发生地的周边船厂进行了询价,都不接受外轮。”

法官:“根据《最高人民法院关于审理船舶碰撞和触碰案件财产损害赔偿的规定》,船舶发生碰撞后,应就近修理,除非请求人能证明在其他地方修理更能减少损失和节省费用,或者有其他合理的理由。原告需提供相应证据证明你方未就近修理的合理性。”

法官:“根据《最高人民法院关于审理船舶碰撞和触碰案件财产损害赔偿的规定》,船舶发生碰撞后,应就近修理,除非请求人能证明在其他地方修理更能减少损失和节省费用,或者有其他合理的理由。原告需提供相应证据证明你方未就近修理的合理性。”

2025年7月30日,

南京海事法院组织双方诉讼代理人到庭进行证据交换和调解。

由于本案涉及保险合同纠纷,

审判团队决定将

保险公司一并纳入调解范围,

力求一揽子解决所有纠纷。

考虑到双方诉讼代理人均不在南京,

为尽快解决纠纷,

审判团队启用了互联网法庭。

在审判团队的主持下,

双方通过线上方式签署了调解协议。

至此,这起外籍轮船长江碰撞赔偿纠纷得以圆满化解。

本案系涉“一带一路”共建国家的涉外海事纠纷,事故发生后,当事方基于对中国海事法院司法能力的信任,主动选择南京海事法院管辖并同意适用中国法,充分彰显了中国海事司法的国际公信力和影响力。南京海事法院积极运用调解这一“东方经验”,主动协调船舶保险人共同参与调解,探索法院、当事人、案外人共同参与海事纠纷调解的新模式,为双方明确了解纷路径并找到了最佳的利益平衡点,以“一案解避免多案起”促进纠纷实质性化解,为共建“一带一路”和推动海洋经济高质量发展注入强劲法治动能。